By Sursh Wu

當生成式 AI (Generative AI, Gen AI)的應用逐步深化,全球科技與產業界的焦點正逐步轉向下一個關鍵演進:代理型 AI(Agentic AI / AI Agent)。

我們彙整了多位全球知名 AI 領導者的最新洞察、McKinsey 2025 年最新市場調查報告,以及 PowerArena 團隊在 AI Agent 實際開發與部署於製造現場的觀察,協助製造商理解 AI Agent 在未來兩年內的潛力與實踐路徑。

在本文中,您將了解:

- 為何 AI Agent 被視為生成式 AI 之後的下一個技術主角? 2025 至 2026 年產業導入的關鍵動能與市場成長機會是什麼?

- AI Agent 如何實際應用在工廠現場? 又能在哪些場景中有效提升生產決策與管理效率?

- 製造商該如何為 AI Agent 的導入做準備? 又有哪些具體策略能幫助企業在智慧製造中搶占先機?

本文適合:

- 正在評估 AI Agent 導入可行性的製造業管理團隊

- 想了解 AI 如何協助工廠提升效率與決策品質的產線主管與數位轉型負責人

- 尋求在智慧製造中取得最大效益的企業策略規劃者

什麼是 AI Agent?

我們正從只會回應的被動 AI,走向能規劃、推理並行動以達成目標的代理型 AI(Agentic AI)。

──Andrew Ng, BUILD 2024 Keynote: The Rise of AI Agents and Agentic Reasoning, YouTube, Nov. 2024.

Dr. Andrew 解釋,傳統大型語言模型(Large Language Model, LLM)通常使用零樣本提示(zero-shot prompting),也就是人類給出一個提示(prompt),模型便快速產生回應。這種互動更像是以「單次性的問答」,滿足人類當下需求。

然而,AI Agent 並不只是回應需求,而是**「解決問題」。它具備更高層次的計畫、推理與行動能力:

- 主動性與多步驟規劃(Multi-step Planning): AI Agent 能夠將一個複雜的任務拆解成多個步驟,並持續調整策略來達成最終目標。

- 互動與工具使用(Tool-Use): 它能自主調用外部 API、資料庫或軟體,並根據執行結果進行迭代。

- 持續反饋(Continuous Feedback): 不同於一次性生成答案,AI Agent 能根據過程中的反饋進行修正與優化

AI Agent 當前發展趨勢

1. 從被動回應到自主決策:AI Agent 技術演進

像所有真正具有顛覆性的技術一樣,AI Agent 有顛覆現狀的力量。如果運用得當,它們為落後者提供了「彎道超車」的機會,重塑自身的競爭力;但若運用不當,或完全未採取行動,則可能加速當前市場領導者衰退的速度。

──McKinsey & Company. Seizing the Agentic AI Advantage. Report. June 13, 2025.

AI Agent 的「自主性」是突破傳統 AI 工具限制的關鍵,使其不再只是輔助決策的工具,而能主動執行任務,成為企業內部的「數位員工」,推動更深層次的自動化與智慧決策。

不同於過去僅為特定任務設計的系統,AI Agent 能整合文字、數據、影像等多元資訊作為決策依據,並實際操作企業系統與流程。這種跨系統、多任務的能力,使其能靈活應用於製造、供應鏈、金融等複雜場景,提升企業面對市場變化與風險的反應速度與敏捷性。

2. 巨大經濟價值潛力:2.6 至 4.4 兆美元的新藍海

代理型 AI(Agentic AI)具備每年 2.6 至 4.4 兆美元的潛在經濟價值。主要來自企業能夠自動化複雜流程,並在多業務環節中實現更快、更智慧的決策。──McKinsey & Company. Seizing the Agentic AI Advantage. Report. June 13, 2025.

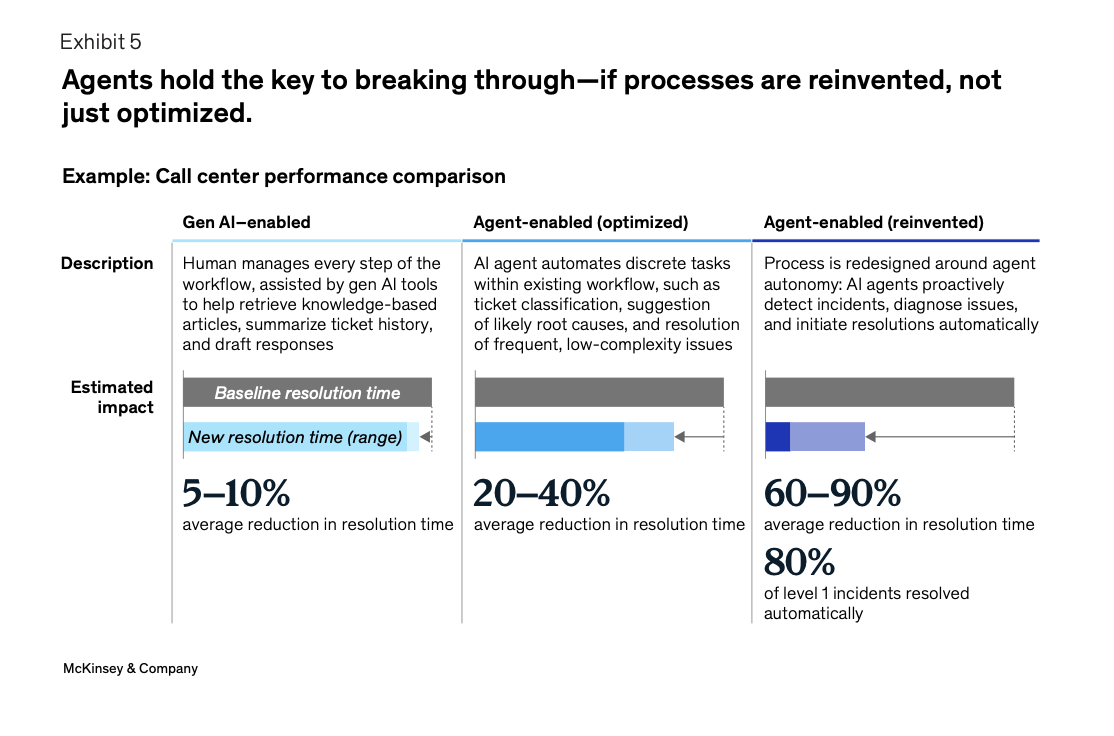

McKinsey 報告指出,AI Agent 的核心價值來自於流程的重塑(reinvented process)。以客服導入 AI 為例:

- Gen AI-enabled:只提供輔助工具,由人類完成大部分工作流程,平均處理時間僅能縮短 5–10%。

- Agent-enabled(優化):AI Agent 開始自動化部分任務(如工單分類、根因推測),平均解決時間縮短 20–40%。

- Agent-enabled(重塑):流程完全圍繞 Agent 自主性設計,AI Agent 主動檢測與診斷問題,平均處理時間縮短 60–90%,且 80% 的一級問題能自動解決。

相較於生成式 AI,AI Agent 有機會節省 10 倍以上的工作時間,大幅度加快企業對問題的反應速度。 Reference: McKinsey & Company. Seizing the Agentic AI Advantage. Report. June 13, 2025.

這種 「從輔助到自主」的轉變,正是 McKinsey 預測 AI Agent 經濟價值將遠超過生成式 AI 的主因。報告顯示,AI Agent 能在供應鏈、營運管理等多個領域實現 20–60% 的生產力提升;在特定流程中(如信用審核)節省約 30% 的時間;導入多代理系統(multi-agent system) 的應用,大型企業每年更可節省數百萬美元的營運成本。

3. 多代理協作與治理:實現企業級大規模落地

不到 10% 的 AI 應用能成功走出試點階段。

── McKinsey & Company. Seizing the Agentic AI Advantage. Report. June 13, 2025.

在生成式 AI 浪潮中,多數公司傾向從聊天機器人、員工助理等橫向應用切入,雖然推動容易,卻難以產生深度價值;能有效提升品質與效率的縱向場域應用,卻常因組織、技術、數據與文化等障礙停滯於試點階段。

因此,真正具備長遠視野的企業,更聚焦於強化基礎建設,包括數據品質、系統整合與治理機制,確保 AI Agent 的導入能與企業目標對齊,並帶來具體且可衡量的成效。

成功部署 AI Agent,需要強健的治理架構,包括安全、透明度、責任歸屬與持續監控,並仰賴高層領導的積極參與。

── McKinsey & Company. Seizing the Agentic AI Advantage. Report. June 13, 2025.

AI Agent 在工廠中的樣貌

跨產線的數據與資訊共享

在傳統工廠中,跨產線與跨工廠之間的資訊孤島是管理效率的一大挑戰。AI Agent 能整合 MES、ERP、IoT 設備、視覺影像等跨系統數據,將這些資訊綜合分析,並提供可行動的決策建議,甚至直接採取應對措施。

這帶來了兩大突破優勢:

- 快速複製管理模式:在同一廠區內,若產線作業流程相似,AI Agent 能快速掌握所需的製程知識與決策模型,並迅速複製或調整應用到新的產線上,大幅縮短導入時間與降低學習成本。

- 跨工廠策略傳遞與供應鏈協同:黃金產線能迅速複製到新的工廠基地,管理者透過 AI Agent 的協助,可在短時間內完成跨基地的管理制度複製、資源調度與產能分配,並水平整合業務、物流、排程與倉儲等關鍵資訊,大幅提升供應鏈運作效率,降低浪費,顯著加快市場反應速度。

目前,在全球供應鏈重組與產業競爭加劇的背景下,製造業不得不將重心轉向關稅、人力等成本較低廉的區域,如越南、泰國等國家,試圖降低對單一區域供應鏈的依賴。然而,在東南亞投產後,製造商們卻面臨著高人員流動率、IE 工程師不足、以及產能無法跟上中國母廠等挑戰。如何透過整合系統,在新基地複製生產管理模式,就成了當前製造商們最大的挑戰。

透過 AI 在新基地複製生產管理模式

多模態的 AI 整合

仁寶電腦 X PowerArena:AI 視覺+ LLM 在工廠管理中的結合應用

工廠的資訊來源常包含產線報表、IoT 機器數據、燈號、聲音感測、氣體監控等,整體數據量龐大且結構複雜。AI Agent 能在多模態整合的框架下,能夠彙集並理解來自不同系統的訊號,對工廠狀態進行全局分析與管理。

例如,當 AI 視覺系統偵測到人工產線的異常操作,同時 MES 系統也感知到工序異常,而 IoT 數據顯示設備溫度或壓力異常波動時,AI Agent 可以將這些訊號交叉比對,並在問題尚未擴大之前,立即 觸發預警或主動行動,甚至直接啟動自動化的停線或停機程序,以防止不良品流出並保障安全。

主動式的品質管理

AI Agent 將品質控管從事後檢驗轉為即時預防。它整合視覺數據、IoT、MES 等系統資訊,持續管理作業流程,當發現 SOP 偏差或螺絲鎖附、焊接異常時,能立即預警並通知相關人員,避免不良品流入下一階段。

不僅具備警示功能,AI Agent 更像是一位線上的 IE 工程師,能快速分析問題根源,交叉比對資料,並自動生成改善報表(例如 CLCA 或 8D 報告等),結合過去的改善紀錄與經驗,提供具體且具參考價值的優化建議,協助管理者快速決策。此外,AI Agent 甚至能依據既有流程與規則,直接採取調整行動,如自動修正設備參數、優化工序排程,迅速解決問題並防止重複發生。

給製造商的三項轉型策略

1. 數據『量』與『品質』仍是一切應用的基礎

加速資料的整合與運用,並解決非結構化資料的品質問題。代理系統高度依賴企業資料的品質與可取得性。組織必須從針對特定應用場景的資料流程,轉變為可重複使用的資料資源…

── McKinsey & Company. Seizing the Agentic AI Advantage. Report. June 13, 2025.

AI Agent 具備自主解決問題的能力,雖是理想願景,但要實現預期成效,前提仍是數據的完整性與品質。

以製造業為例,讓 AI Agent 成功完成任務並達成目標,必須有充足的數據支持,包括生產數據、環境參數、工作流程紀錄,甚至結合過去的管理經驗。

因此,我們給製造商的建議是:

- 檢視基礎設施是否完善,確保製造流程與工具能提供充足且高品質的數據。

- 將非結構化資料(如影像)轉化為結構化數據,打造穩健的數據基礎。

只有在廠區數位化進程順暢、資料治理完善,確保數據品質與可用性,AI Agent 的投資效益才能最大化。

2. 安全風險與資料隱私

在製造業,特別是機密性高且技術門檻嚴格的領域,如半導體與國防產品製造,導入 AI Agent 前必須嚴密防範資訊外洩風險。

不僅需確保所有敏感數據與運算均在本地端完成,更應對 AI Agent 設立明確規範與限制,並建立完整的責任機制與合規標準。這包括制定具體的行為準則,設計可監控且可追蹤的操作流程,並持續進行績效評估與風險管理等。

3. IT 與 OT 端的整合

所有的 AI 應用,都是從需求開始,去關注解決了什麼問題。

── Amazon Web Services (AWS) 台灣暨香港 總經理 王定愷 Robert Wang

在智慧工廠數位轉型中,IT 與 OT 端整合困難常成為 AI 應用推行的瓶頸。

企業必須在導入 AI 前,規劃多代理協同運作架構,並與現有系統深度結合,以促進跨部門與跨流程合作。這種架構能突破傳統單點應用限制,提升整體營運效率,確保 AI 在複雜製造環境中穩定運行。

多代理系統需具備動態管理與代理重用能力,同時整合資產治理,統一管理模型設定、提示語與工具,明確控管版本與權限。藉由績效回饋與標準化觀察,系統持續優化,並結合風險與合規管理,建立安全穩健的運行基礎。這些關鍵要素協同發揮,助力 AI 成為智慧製造的重要推手,推動企業持續創新與成長。

更多關於 AI Agent 如何應用於智慧工廠與製造業流程優化,請與我們聊聊

Table of Contents